現代ゲーム博覧館

ノベルゲームの正しい選択作法は、一番効果がありそうな選択肢を選ぶことだ。

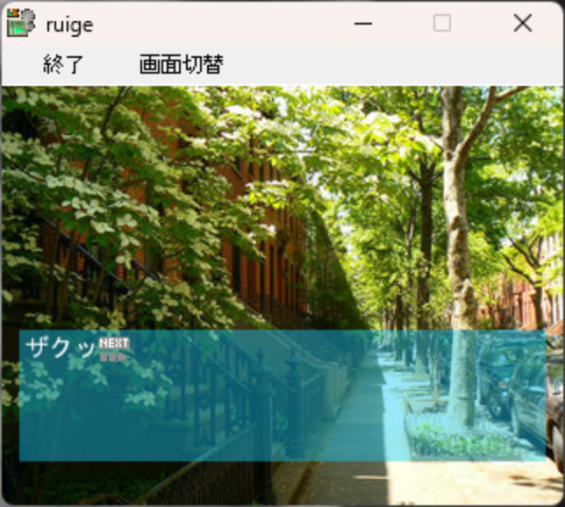

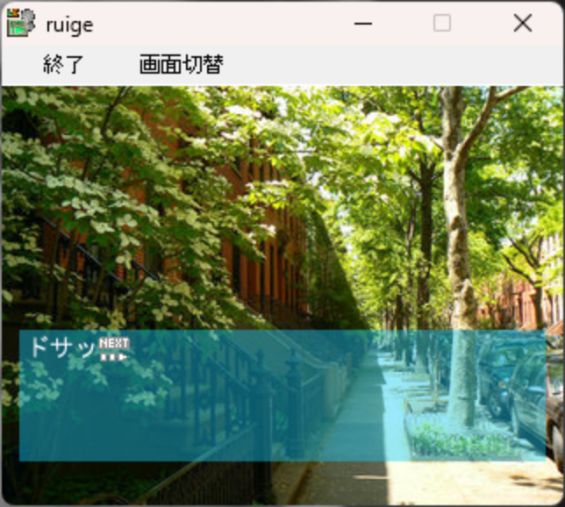

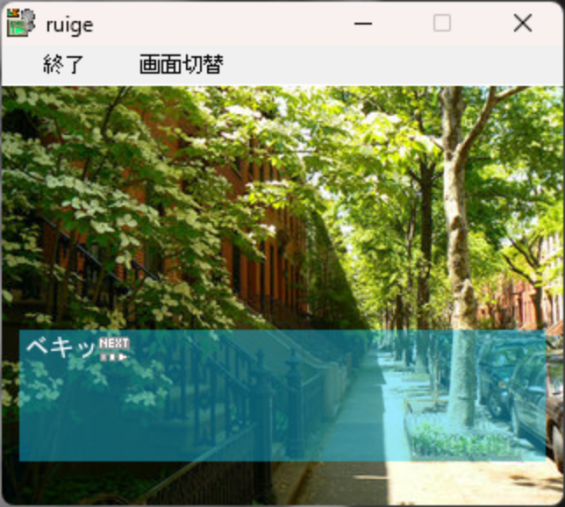

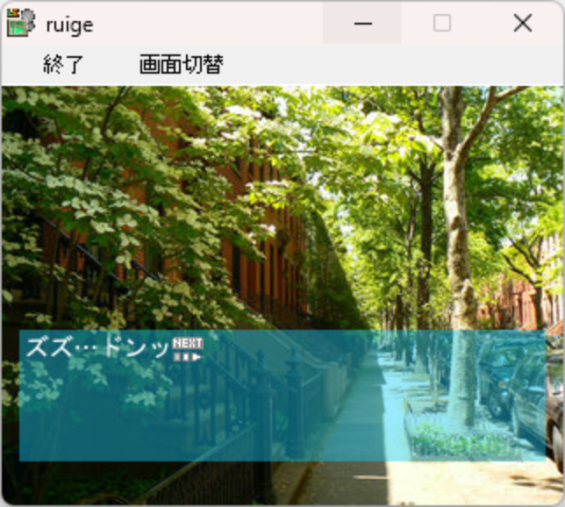

「切り刻む」を選択するやいなや、主人公たる少女ルイが暴走。

白眼のブルーリーゼントを怒涛の擬音で切り刻み(←なにで?)、ケロリと店へ進む準備を始めてしまった。これぞA級のゲームである。

明確に死亡シーンが描かれている訳ではないのでまだ息がある可能性も期待したくなるが、現実的に考えれば

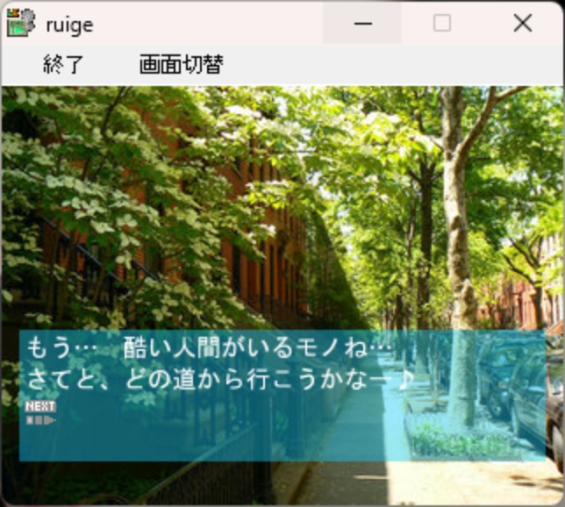

ちなみにこの『るいゲー』、BGM・SE等が存在しないゲームなので、開始からここまで一切の無音であったことをここに強調しておく。

音の無い表現媒体でも“音”を感じさせられる人間の発明、それが「オノマトペ」である。そのオノマトペを活用して、クラムボンの笑い方を想像させるのも、生首の惨殺サイコスリラーを想像させるのも、すべては作者次第ということだ。

そして、何事もなかったかのように鼻歌を響かせながら目的地まで向かうルイ。

見所があるまで一部割愛。

「一部割愛」すると

余談だが、先述のヘンリー・ダーガー『非現実の王国で』においては、難解で奇妙な文体とそれを彩る

主人公は、悪しき大人たちを切り刻まんとする7人の「ヴィヴィアン・ガールズ」たち。『るいゲー』や『田丸でGO!』にて描かれる彼女らもまた、ヴィヴィアンの正統後継ガールズなのかもしれない?!

ジオゲッサー得意な人ここがどこか調べてください

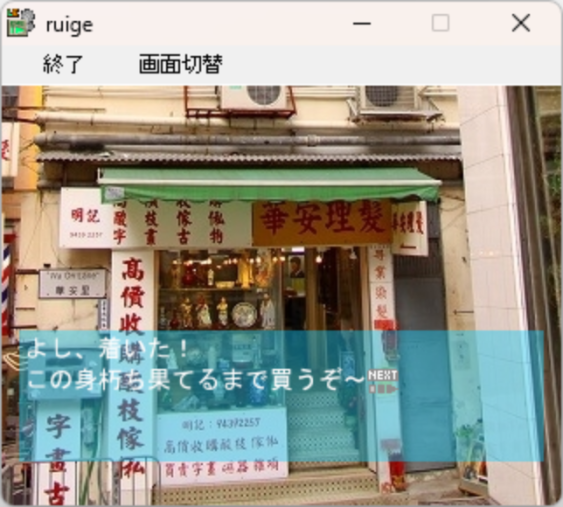

そうこうしているうちに店へと到着。どう見ても花屋ではないが、どうやら花屋のようである。

このゲームの目的である“花の種を買う”という目的は、つつがなく達成できそうだ。

ということで「切り刻む」を選択したあなた、

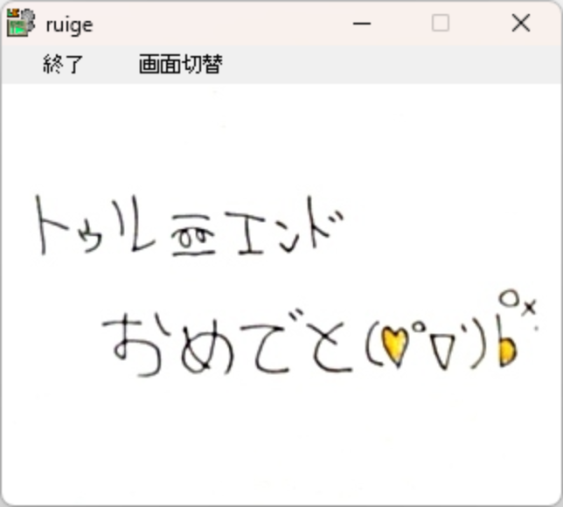

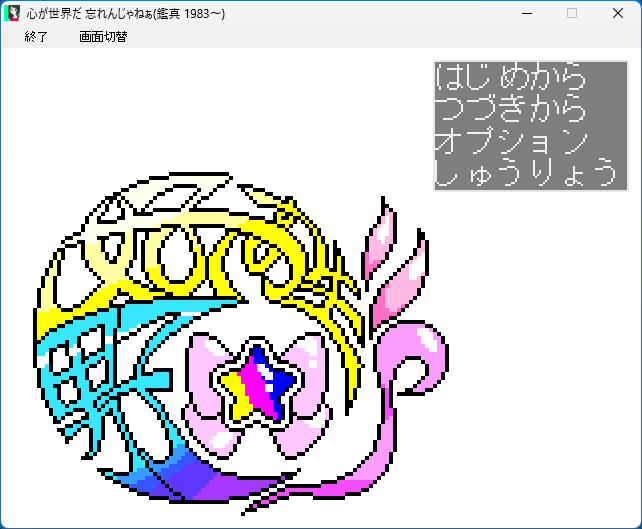

エンド画面まで、以下3枚のスクリーンショットを無加工で用意した。

連続で掲載するので、一種の3コマ漫画だと思ってスクロールいただきたい。

「棚」「木」「いえ」といった

そして表示されたのは、白きカンヴァスに綴られた

顔文字をわざわざ手書きするという表現様式に、印刷されたアメコミの1コマをわざわざ絵具でペイントするようなポップ・アート的美意識を感じるのは私だけだろうか。

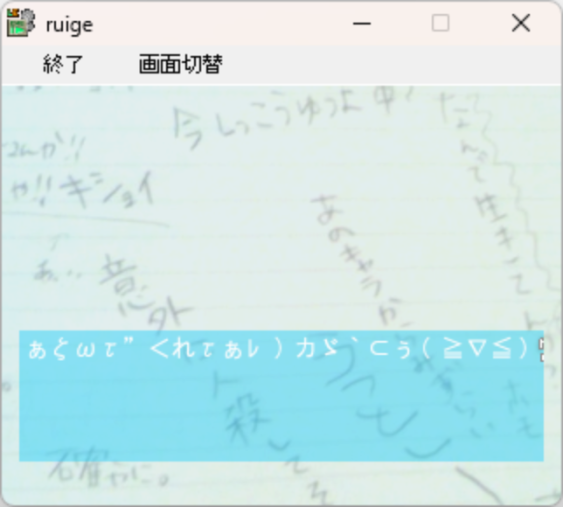

これにて『るいゲー』のプレイはお開き……かと思いきや、どうやら“あとがき”があるようだ

。

驚くべきことにスタートからクリアまでは3分もかかっていないのだが、何だかどっと疲れたような気がする。

“あとがき”をゆっくり読んで、その疲れを癒すとしよう。

が、ギャル文字だったので失敗に終わる。

たぶん

その後

余談だがこの“あとがき”の背景、よく見るとノートのようなものに何かが書かれている。

そして目を凝らしてみると、何やら

どういう演出意図なのかは不明であるが、ひとまず

なぜか予想外に不穏なラストを見せた『るいゲー』の物語はここで終わりだ。

しかし、メルフィス氏の展開する“ワールド”はここで終わりではない。

『田丸でGO!』を始めとする、世界観を共有した作品がその後20作品以上続けられているからだ。

メルフィス氏の作品群が世界観を共有していることは、不良/1回生が2作品間で共通のキャラクターを持って登場していることからすでにお分かりだろう。

しかし、作品感で共通して登場するのは、彼だけに留まらない。

たとえば今作の主人公たる「ルイ」は、以前取り上げた『田丸でGO!』にも登場を果たしている。 しかも、なんとラスボスとしての大抜擢だ。

『るいゲー』の主人公である桐谷 泪と『田丸でGO!』の主人公である田丸 恵美は、友人かつライバルとして、多数の作品でその因縁が描かれている。

他作品で例えるなら、両者はカービィとメタナイトのような関係であり、『田丸でGO!』はシリーズのライバルを主役にたずさえた「メタナイトでゴー!」だったのだ。

“メルフィスワールド”作品ではその他にも、キャラクターはもちろん、地名やアイテム、一発ギャグにいたるまで、これでもかと言うほどの“つながり”を見せてくれるのである。

いくつかの画像を出して、例を示そう。

このように、メルフィス氏の作品群では、“ただ一回出てきただけ”という要素がとにかく少ないのだ。

手塚スターシステムをも思わせるこのシリーズの特徴は、“世界”の広がりを感じさせ、どこか

また、時系列めいたものも存在するようで、過去作に登場したキャラクターが成長した姿で描かれたり(今回の“不良”と“1回生”の関係が良い例だろう)、逆に今度は幼少期の姿で登場したりもする。

どの作品のストーリーも一貫して不条理ではあるのだが、なぜか急に条理が通ってしまう瞬間があり、その奇妙な不均衡がオタク心をくすぐるのだ。

ここまで独自の“世界”を展開し、しかも15年もの間それを継続しているというのは、フリーゲーム作家、いや、クリエイター史上において、希代な才能ではなかろうか。

24全作品を遊んだが、遊び終わるころにはメルフィスワールド、もといメルフィスユニバースのファンになってしまった。

この[現代ゲーム博覧館]でも、順次作品を紹介していきたいとは思っているが、全ての魅力を記事上で伝えきるのは不可能だし、何より“ゲーム”は本来遊んでこその芸術だ。

そこで以下に、「フリーゲーム夢現」におけるメルフィス氏の作品公開ページへのリンクを記載した。

『るいゲー』を始めとしたほとんどの作品はここからダウンロードできるため、ぜひご自身の手でも体感してみてほしい。

その非現実の中の現実を、不条理の中の条理を!

“メルフィスワールド”作品をダウンロード

(フリーゲーム夢幻)

“我”を表現しきった芸術家として、その“世界”が今や世界中で高く評価されることになったヘンリー・ダーガー。

彼はその評価を聞くことなくして、この世を去ってしまった。

ダーガーの作品がはじめて発見されたのは、その死の直前。

作品群を発見した隣人は、入院しているダーガーのもとへに赴いて「これはすごいね」と声をかけた。

しかし、ベッドに横たわる彼から返ってきたのは、次の一言のみだったという。

今さらだ。もう遅い(Too late now.)

ほどなくして、ダーガーは息を引き取った。

彼は自分の“世界”を、誰にも知られたくなかったのだろうか。それとも心のどこかでは、誰かに知ってほしかったのだろうか。

ヘンリー・ダーガーは、自身の“世界”を自身の内だけに、少なくとも生前は押し込めておくことを選んだ。

彼が選んだその「選択肢」は、必ずしも間違ったものとは言えないだろう。だが(←ダーガーだけに)、彼と同じような表現者のすべてが、自身の内だけにその“世界”を留めておくとは限らない。

自身の“世界”を外に広げた表現者として、代表的なのは(あの『田丸でGO!』が影響を受けたゲームとしてお馴染み)『東方Project』の作者、ZUN氏だろう。

美しき少女たちが可憐かつ果敢に戦闘を繰り広げるというダーガーそっくりな“世界”を創造しながらも、彼はそれを同人ゲームとして流布。

「二次創作」への寛容な姿勢、インターネットの普及などが助けとなり、彼の幻想世界は今や驚くべき広がりを見せている。

もし自分の“世界”が頭にある人が今この読者の中にいるのなら、彼らのように、表現として形にしてみてはいかがだろうか。

そしてもしその“世界”が形となったら、ぜひともどこかに公開してみてほしい。

もちろん今の広大すぎるネットの海では、すぐに評価を得ることは難しいかもしれない。しかし、いつかどこかの誰かが見てくれる可能性は、少なくともゼロではなくなる。

そして、その“世界”が独自なものであればあるほど、その“いつかどこかの誰か”が受ける衝撃は、大きなものとなるだろう。

創作活動はいつだって

ぜひ今からでも、あなただけの“世界”を作る活動を――

(特に注釈が無いスクリーンショットはすべて、『るいゲー』(2012?)から引用いたしました)