現代ゲーム博覧館

3.やまちゃんカーレース

近年、現代アートの文脈で「ゲーム」文化が注目されているようだ。

たとえば今年の上半期には、森美術館にて展覧会「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」が開催。

公然と

実際にその展覧会、筆者も足を運んだのだが、高層ビルの53階にある美術館で大真面目に「ゲーム」が展示されており、“現代”というよりはむしろ胸焼けするような“未来”を感じた。

その中でも印象に残ったのは、《アウトレット》という作品だ。短編の映像作品であり、全編にわたってゲームエンジン「Unity」が使用されているのが特徴。

映像ではUnityのアセットが物理演算で動き回り、物理演算がもたらす“バグ”的な理外の事象すらも作品の一部となってしまう――そんなデジタルカオスの世界が展開されていた。

ゲームエンジンが使われているのにもかかわらず“遊ぶ”ことができない作品ということで、「ゲーム」と「ゲームでないもの」の境界線が曖昧になるような気もして、興味深い作品であった。

さて、そんな「Unity」だが、今回取り上げる作品も実は「Unity」で作られたゲームだ。

そしてもちろん、“遊べる”作品である。フリーゲーム投稿サイトUnityroom上で公開されているブラウザゲームのため、むしろとりわけ手軽に遊べる作品だ。

そのゲームの名は

タイトルの通りジャンルはレースゲーム……なのだが、先に言ってしまうとこのゲーム、正直レースどころではない。

なぜならこの作品、Unityのアセットが物理演算で動き回り、物理演算がもたらす“バグ”的な理外の事象すらも作品の一部となってしまう――そんなデジタルカオスの世界が展開される、「ゲーム」と「ゲームでないもの」の境界線が曖昧になるような怪作だからである。

それでは共に駆け抜けよう。今もっとも森美術館に展示されるべき最先端ゲーム、『やまちゃんカーレース』の世界を。

ちなみに、“現代”を掲げているこの連載にあって初の令和作品(2023年公開)だ。

最初にお詫びしたいことがある。

今回の解説には、動画を使用させていただきたい。

今までのページと同じく、文章と画像だけで構成された記事にしたかったのだが、レースゲーム『やまちゃんカーレース』の魅力を伝えるためには、どうしても映像が無いと不十分だと感じたのだ。

なので途中に何本か、投稿したYouTubeのプレイ動画(音あり)を埋め込んでいる。適宜再生してほしい。

では、さっそくもさっそくだが、いきなり動画を配置する。

以下に埋め込んだ31秒の動画が、『やまちゃんカーレース』の全編だ。とりあえずそれをご視聴いただいてから、内容の解説に移りたい。

なお、なぜとは言わないがこの動画、

しかしなぜとは言わないがこの動画、

もしもあなたが絶句せず、ただその演出に悲鳴を上げていようとも、その叫びは誰にも届くことはなかったはずである。

なぜならばあまねく全ての発声は、この至上最凶のゴール音によってかき消されたに違いないからだ。

さて、いろいろ言いたいことはあろうが、とりあえずいつもの調子で解説に戻りたい。

あまりにもラストが

まず、タイトル画面から。

レーベル名はHirosi-HIsoft

H"i"softではなくH"I"softであることに留意されたし

この上なくユニティッシュなタイトルであり、広い空間の上でぽつんと加工のない“ありのまま”の文字たちが浮かぶ様はどこか「もの派」的エッセンスすら感じさせる。

無機質な「Start」のボタンをクリックすると、すぐにゲームが開始。

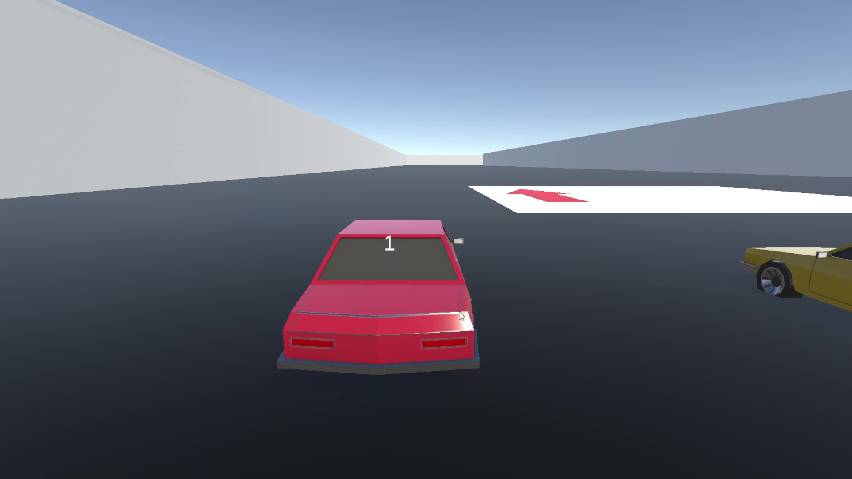

プレイヤーカーは真っ赤な車

3・2・1のカウントと共に流れたのは、

おそらくこのボイスは、やまちゃんヒロシ氏の肉声だろう。

“のんびり”という表現がこれほど当てはまる言葉は他にないほどの声であり、レースゲームなのにゆっくり進みたくなる衝動に駆られてしまう。

「もしかしたら、のんびり進む牧歌的なレースが楽しめるのではないか?」とも思えてきてしまうが、

動画をご覧いただいた方ならその予想が幻想であることがお分かりだろう。

矢印キーを押したプレイヤーが受けるのは、F-ZERO顔負けのハイスピード・サーキットの洗礼だ。

1050cc

このカート、とにかく車速が凄まじく、すぐに加速するため、かなりコントロールが難しい。

そして動画では伝わり辛いかもしれないが、ものすごく慣性が大きい。つまり、

なんども壁にぶつかっていたのは、そのせいである。クラッシュやコースアウトはないので、方向転換すれば済むのだが。

そのため、操作性に関してはかなりクセが強い(キーボードで操作しているせいもあるが)。

レース相手である黄色い車が、基本的にこちらの速度を越えることは無いのが救いだろうか。

カーブ失敗!

そして、せっかく動画という禁じ手を使ったからには、その

動画上で流れていた楽曲は、編集で付け足したものではなく、れっきとした『やまちゃんカーレース』内臓BGMである。

フリーBGMの可能性もあるが、おそらくはやまちゃんヒロシ氏オリジナルだろう。

脱力系トロニカという新ジャンルであり、レースゲームの緊張感とは程遠いリフレインが続くが、注目したいのはそこではない。

動画を視聴した方は、なにか耳に違和感を感じなかっただろうか?

いや、

これは決して、私のプレイ音が収録されてしまっているというわけではない。

このカチャカチャという音は、最初からBGMとセットになっている音なのだ。実際にUnityroom上でプレイすれば、同じ音が流れるのが確認できるだろう。

またそれだけでなく、やまちゃんヒロシ氏の

エンジン音が無いのに生活音があるレースゲームは前代未聞ではなかろうか?

耳をすましてみればハッキリ分かると思うのだが、耳をすますリスクがあるゲームなので、お確かめの際は自己責任でお願いしたい。

そして

いよいよクライマックスだ。このゴールラインを切ると、このページでYouTubeという外部メディアを頼らざるを得なくさせた根源たる

よく見ると

飛翔した“それ”は現代アートへの着地に向かうかと思いきや、その台地すら知らず顔で通り過ぎ、今なお人間の“理”では認識できない空間への演算処理を続けているかのように思える。

何重にも増幅されたやまちゃんヒロシ氏の肉声が

これこそが紀元後至上最大の問題作、『やまちゃんカーレース』の結末である。

私は、ある恐れを抱いている。

それは、『やまちゃんカーレース』がUnityroomに数多ある“アセットフリップ”と一絡げにされ、蔑視の対象になってしまうのではないかという恐れだ。

アセットフリップとは、“アセット”(Unity上で使用できるフリー素材)を寄せ集めて粗製乱造されたゲーム作品のことである。低品質なアセットフリップが大量に配信サービスを埋め尽くしてしまう事例も多く、近年問題視されている。

しかしこの『やまちゃんカーレース』を、ただのアセットフリップで片付けるわけにはいかない。

まず申し上げ奉りたいのは、このゲームはそもそもアセットがメインになっていないということだ。車のグラフィックこそ“素材”らしさが残ってはいるが、少なくとも音響などの演出面は明らかに自作でないと説明がつかない。

たしかに一般的なレースゲームからは逸脱した演出だろう。しかしその独自性ゆえに、そこからは(陳腐な言葉にはなってしまうが)やまちゃんヒロシ氏の“温かみ”が感じられる。

そしてもう一つ。このゲーム、凡百のアセットフリップ扱いをしてしまうには、あまりにも面白い現象が起きすぎるのである。

たとえば、こちらの動画を見てほしい。

CPUの車と追突してしまい大きく吹っ飛んだプレイヤー車は、そのまま壁に打ち付けられ転覆してしまった。

ゲームが進行不能になったかと思いきや、キーを押してみると、どうやら操作ができるらしい。

そして転覆したことによって、なんと

転覆したカートは、空を走れるようだ。

そしてなぜか空に倒るるCPU車をよそ目に進んでいくと、そのまま

青いテープは見当たらなかったような気がするが……?

と、このようにこの『やまちゃんカーレース』、レースゲームというジャンルを越えて物理演算の“妙”を最大限楽しめてしまうゲームに仕上がっているのである。

やまちゃんヒロシ氏がこの事実に気が付いていたかは定かではないが、とにかく結果的に他では味わえない体験ができる作品になっているのだ。なんというか神がかり的なものを感じないだろうか?

時にはこんなことも

その他にも、プレイヤー車が壁側面を走る、

遊ぶたびにプレイ体験が変わる、ローグライクレースゲームとも言えるかもしれない。

“レース”と言いつつ順位による演出の変化などは特にない、

だがそれでも、『やまちゃんカーレース』は“遊んで楽しい”ゲームなのだ。たとえ既存の評価軸で“優れたゲーム”とは言えなかったとしても。

このゲームは、PCならばDL不要、ブラウザ上ですぐに遊ぶことが可能だ。

そのため、過去二回で紹介した“現代ゲーム”よりも手軽に遊べる作品である。

PCから閲覧している方はぜひ、今からでも。あなただけの『やまちゃんカーレース』を

実を言うと、このゲームを“現代ゲーム”として取り扱うことには迷いがあった。

その理由は、『やまちゃんカーレース』を“現代”たらしめている特徴が、どこまで制作者・やまちゃんヒロシ氏の意図したものか分からないからである。

たとえば前回の『高高高校』なんかは、ふりーむ説明文に「ギャグゲー」と明記されており、おかしい脚本や演出は(その方向性がクレイジーなだけで)意図されたものだったわけだ。

しかし『やまちゃんカーレース』は、

つまり今まで取り上げた“現代ゲーム”とは、その点でやや毛色が違うのだ。

だが今回『やまちゃんカーレース』を改めてプレイしたことで、ある考えを思いついた。

それは、「意図されていない部分でも、その作品の“美点”として評価することは可能なのではないか?」という考えだ。

まず、ゲーム。その世界の歴史においては、“意図されていない挙動”が話題を博し、ヒットが後押しされたゲームも多く存在する。

たとえば『スーパーマリオブラザーズ』の「無限1UP」は、スタッフの想定していない動作だったが、プレイヤーに発見されたことで後に公式に“裏ワザ”として認められることになる。

また一番の好例は『ポケットモンスター赤/緑』だろう。バグが多く残ったままリリースされた作品であったが、そのバグにより本来入手できない“幻のポケモン”「ミュウ」の存在が明らかになり、少年たちの好奇心をよりいっそう搔き立てた。

そして、美術。その世界の歴史においては、特に戦後“意図を解体する”試みは積極的になされてきた。

たとえば「シュルレアリスム」運動では、“理性による作品作り”を拒否!無意識や偶然性を重んじるシュルレアリストたちの技法は、現代芸術に今なお影響を与え続けている。

また我が国日本では、そもそも「不完全の美」を愛する“わびさび”の価値観がそういえばあったではないか。形の歪みや色のムラ。そんな不完全がある陶器こそ、かえって味わい深くなるものである。

こうした点において『やまちゃんカーレース』を考えてみると、バグといった理外の事象さえも、結果的にその世界観の一部になっているのではないだろうか。実際、遊んでみるとバグも含め「楽しい」のである。

なので、とりあえずはこの作品を“現代ゲーム”として名指すことを、さしあたりどうかお許しいただきたい。

不具合はありながらも、“人を楽しませる”というゲームとしてもっとも重要な車道からはコースアウトしなかったゲーム。それが『やまちゃんカーレース』なのである。

“コースアウト”といえば、文中にこのような記述をした。

そして動画では伝わり辛いかもしれないが、ものすごく慣性が大きい。つまり、めちゃくちゃ滑るのだ。

なんども壁にぶつかっているのは、そのせいである。クラッシュやコースアウトはないので、方向転換すれば済むのだが。

白状すると、この“コースアウトがない”という記述は、明確にウソである。

『やまちゃんカーレース』には、稀に

コースの四方はカベに囲まれているが、そこから“アウト”する方法は単純。全速力でカベに激突すれば良いのだ。

打ちどころが良ければ(悪ければ?)、物理演算の“妙”により

以下にその“コースアウト”の動画を添付した。

〔現代ゲーム博覧館〕第3回は、この動画で〆とさせていただきたい。

これを見たあなたの心に、なんらかの「マシン・ラブ」が芽生えることを願って。

(動) 2025年8月14日

(スクリーンショットはすべて、『やまちゃんカーレース』(2023)から引用いたしました)